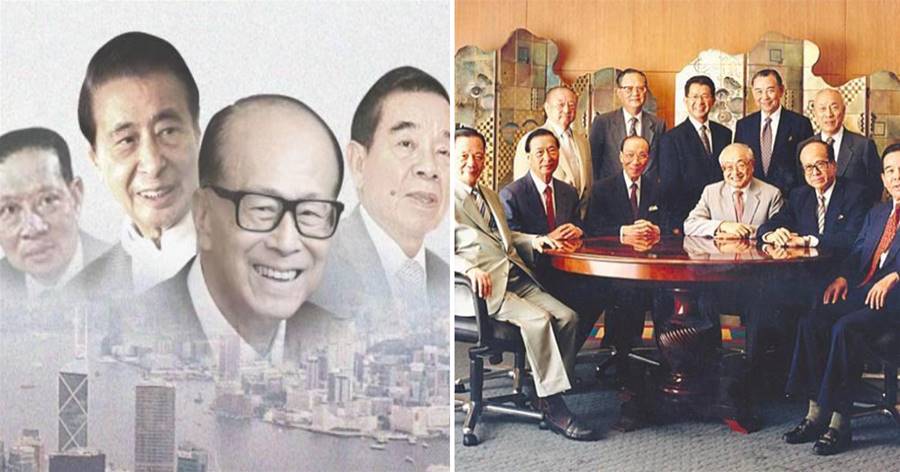

香港作為「紐倫港」之一,一座名副其實的國際大都市,行走在香港的馬路上可以看見各色人等,這里是全球富豪密度最高的地方,根據港府每年公布的薪俸稅,預估香港最高薪酬的打工仔年薪超過6億港元,連領薪俸尚且如此,何況財團商人們,而在商人中最為人們所津津樂道的就是香港「四大家族」:郭得勝家族、李嘉誠家族、李兆基家族、鄭裕彤家族。

時間如白駒過隙,轉眼至今日,四大家族的頭面人物已經過世兩人,剩余兩人也已均是九十有三的高齡了,四大家族將何去何從?

香港開埠近200年來,經濟基本沒有出現過顯著的斷層,所以香港富過三代的「豪門家族」十分之多,擁有數百億港元家產的老牌富商可謂是比比皆是,比如說像高可寧、趙從衍、馮漢柱、利希慎、馮景禧、林百欣、董浩云、何英杰、郭芳楓、黃廷芳、嘉道理家族等等不勝枚舉,這些家族普遍都是在19世紀末、20世紀上半葉發跡,積攢了大量的「老錢」,通過數十年的利滾利形成龐大隱形財富傳給了第三代、第四代,其中不乏有大量投資在美國、英國等地,但是由于他們的多數財產不在上市公司名下,所以今天的富豪榜無法窺探他們的身價了,富豪榜雜志也表示對于非上市的私人財產難以統計。

所以,其實香港有諸多的老牌豪門,而我們如今談起的「香港四大家族」實際上是1950年之后興起的「新貴「。這有必要提前給各位科普一下。

這四個自1950年之后崛起的家族分別是郭得勝家族、李嘉誠家族、李兆基家族、鄭裕彤家族,其中郭得勝、鄭裕彤分別于1990年、2016年已去世,剩下的李嘉誠和李兆基也已經93歲高齡且均已退休,所以不宜拿看待中國大陸民營企業家的眼光去看待他們,因為時代不一樣,「香港四大家族」的高光時期是1960年——2000年,時至今日,四大家族已由第二、第三代子孫經營多年了。

我們來簡單梳理一下香港四大家族的現狀:

1. 郭得勝家族目前的上市公司名叫新鴻基地產,按市值計,是全亞洲最大的地產商,企業的凈資產接近6000億港元,年稅后利潤超過300億港元,雇員人數4萬人,主營業務是地產、電訊,主要業務地區是香港和中國大陸,在其它地區的生意比重很低。

2. 李嘉誠家族由李嘉誠個人名下持有的長實集團、長和集團、加拿大Cenovus能源、長江生命科技等上市公司,統稱」長和系「,根據其最新財務報告,長和系2019全年營業收入是5361億港元,全年稅后利潤是690億元港幣,凈資產近1萬億港元,雇員人數約36萬人。主營業務是港口、電信、基建、石油、超市、美容、醫藥、地產、酒吧、飛機租賃、水泥等等十多個行業,業務經營地區遍布世界上英國、加拿大、澳大利亞、新加坡、意大利、墨西哥、阿根廷等57個國家。李嘉誠私人的投資公司維港投資有限公司投資過臉譜網、Siri、Spotify、Zoom、Deepmind等等多家歐美公司;此外,李嘉誠次子李澤楷的盈拓集團業務亦遍及香港和東南亞,總資產逾600億美元,員工人數5萬人。

3. 李兆基家族的主要上市公司是恒基兆業地產、香港中華煤氣,凈資產大約3300億港元,年稅后利潤近200億港元,雇員人數逾4萬人,主營業務地產、城市燃氣,業務地區是香港和中國大陸,在其它國家和地區并無可觀的投資;

4. 鄭裕彤家族目前由第三代鄭志剛打理,家族上市公司是新世界發展有限公司和周大福珠寶公司,新世界發展的總資產達6000億港元,凈資產大約2400億港元,年稅后利潤不足百億港元,周大福珠寶稅后利潤則大約60億港元,總雇員人數約5.5萬人,主營業務是房地產、酒店、公路交通、保險、K11百貨、珠寶,業務經營地區及活動范圍大多位于香港、中國內地。

我們拿中國大陸的大型企業、歐美的著名企業與香港四大家族的企業進行客觀對比后發現,香港四大家族的企業凈資產十分可觀,超過了全中國大陸任何一間民營企業,比起歐美大型企業絲毫不遜色,可見香港四大家族的根基雄厚,然而眼下發展滯緩,如果把中國大陸的企業近二十年的發展稱為高速發展的話,那麼香港四大家族的企業在過去二十年中就是」龜速發展「。

用「諸神黃昏」來形容香港四大家族可以說是貼切的,他們的時代已經遠去了。

而當我們把香港四大家族橫向對比后,我們發現僅有李嘉誠家族把生意做遍了全世界,而且生意類別達十數種之多。

那麼究竟是什麼讓李嘉誠在四大家族中脫穎而出、技壓群雄呢?最有可能的一個原因是李嘉誠的性格和為人處世的態度。目前香港九十歲以上的老商人中李嘉誠是為數不多的能講一口流利英文的,李嘉誠連小學都沒畢業,但他在上個世紀40年代便自學英語,當年有記者問李嘉誠為什麼他做成了香港其他商人都做不成的跨國企業,李嘉誠的回答很簡單:「我會講英語」。李嘉誠的性格上就具備極強的學習能力與適應能力,香港第二大富豪李兆基被問及會否去外國居住時回答說「我又不會講英文,又不懂吃西餐,我去干嘛去?」這就是李嘉誠與其他三大富豪的不同,李嘉誠善于學習的同時更善于跟不同的人在不同的環境中打交道。

也正憑借這種性格,李嘉誠在香港發跡后,從1980年開始便在加拿大、英國、法國、新加坡、馬來西亞、中國大陸等等多地進行投資、打造跨國企業,而大部分別的香港商人除了來中國大陸投資之外,在別的洲、國家及地區就難有建樹了。

時至今日,在李嘉誠的公司里,80%的雇員都是外國人,而且來自世界上幾十個不同的國家和民族,而香港其他三大家族的公司里,幾乎全部的雇員都是華人,李嘉誠或許是香港四大家族之中把「華洋合璧」運用到最佳的一位。

香港四大家族還有一個共通點,那便是對自己的身價排名均不以為然。李嘉誠曾表示如今外國的雜志把他的身價寫得越少越好,這樣他也越安心;鄭裕彤先生曾說即使他擁有著整個匯豐銀行,也不過就得個看,沒什麼用;李兆基在2002年接受楊瀾采訪時曾說他不明白外界的富豪榜是如何得知他個人財富有多少的。

香港四大家族至今日,或許相比于新興互聯網企業的泡沫市值,他們確實是「諸神黃昏」、高光漸逝,似乎不再那麼耀眼,但事實上,幾大家族仍然在以每一年上百億元地堆積「舊資本」,只不過他們學會了如何低調地長袖善舞。