閱讀此文前,誠邀您點點右上方的「關注」,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

乾隆年間的故事一直都是影視劇翻拍的熱點,除了乾隆皇帝本人,他手下的大臣通過電視劇也變得聲名大噪,家喻戶曉。

其中宰相劉羅鍋憑借他智斗和珅,清廉愛民的形象廣受觀眾喜愛。

因此,看過電視劇的人們對劉羅鍋的印象都非常好,認為他除了其貌不揚,形體不好以外,就是一個標準的青天大老爺,以至于人們都覺得歷史上的他就該是這個樣子。

但是,當劉羅鍋的墓葬被人發現時,棺槨中的尸體竟然與影視劇中對于他形象的塑造大相徑庭。專家見此直呼:野史根本不可信。

那麼,為什麼野史中的他和真實情況會有如此大的差異呢?

原來,小說家們醉翁之意不在酒,如此編排劉羅鍋并不是想針對他,而是與另一位大臣有關。

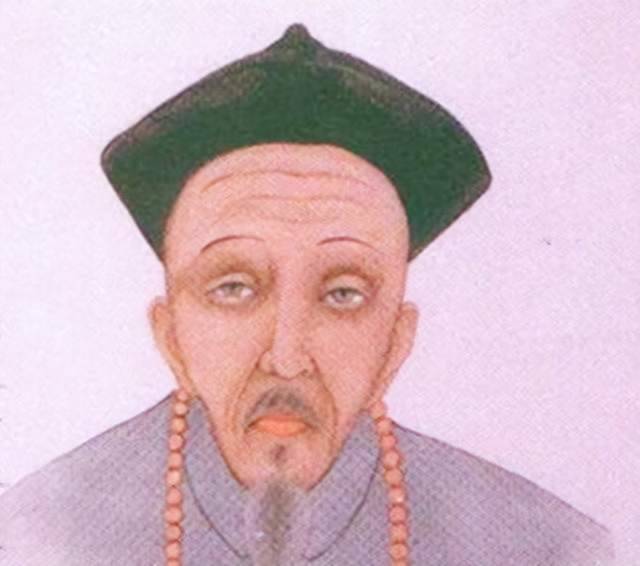

劉羅鍋原名劉墉,他是清代乾隆年間的一位大臣,「劉羅鍋」只是民間流傳的綽號,在當時的官場上是不會用這麼不文雅的名字稱呼人的。

1958年的一天,山東高密一個村莊的村民向上級報告,說在山林中發現一個墓地,看樣子年代十分古老,或許里面的藏物會有文物價值。

得到消息的考古隊在當地人的帶領下立即趕赴現場,根據史書的記載,考古專家初步判定這個墓應該是清代大臣劉墉夫婦的。

考古隊員立即展開發掘,發現這個墓其實是劉墉妻子的。

如果夫妻不是合葬的,那麼他們的墓室就不會離得很遠。

隊員們根據經驗在四周探尋,很快就在不遠處找到了劉墉的墓。

令人慶幸的是,劉墉的墓保存完好,沒有明顯的盜挖痕跡,因此劉墉墓的研究價值就很高。

但困難也隨之而來,劉墉墓十分堅固,憑借簡單工具不可能進行深入發掘。

最后還是依靠大型設備,考古隊員們才最終打開了劉墉的墓室。

令人失望的是墓中的隨葬品很少,除了能代表他身份的官袍頂戴之外,就是一些私人物品,沒有精美的工藝品或者散佚的古籍。

此次考古收獲最大的居然是劉墉的遺體,雖然他的遺體沒有經過防腐處理,在幾百年的腐化下早已變成一具白骨。

但專業人員在測量之后卻發現劉墉的身高竟然高達一米九。

如此高的體形完全與電視劇中的羅鍋形象對不上,而且經過判定,劉墉的脊柱沒有過于明顯的彎曲,也就是說他并不是一個嚴重駝背的矮小老人。

劉墉墓的考古發現一石激起千層浪,連民間都對這個顛覆性成果議論紛紛,大家都不肯相信,口口相傳的劉羅鍋居然是個高大挺拔的男子。

但是事實已經擺在眼前,就算眾人在情感上不接受,也不敢有所反對了。

盡管劉墉的形象已經在學界發生反轉了,但民間依舊傳承著宰相劉羅鍋的故事,甚至隨著電視的推廣.

劉羅鍋的形象反而被越來越多的人接納。活躍在銀幕上的劉墉和史書中的他已經快成為兩個毫不相干的人了。

與電視劇中寒窗苦讀求功名的劉羅鍋不同,劉墉出身于一個官宦世家,他家從其曾祖父開始就世代為官,到他這里已經是第四代人了。

雖然他從小過的是錦衣玉食的生活,但卻并沒有成為一個紈绔子弟,反而在科舉中考取了二甲進士的第二名,這相當于是全國的第五名,可見其優秀。

但也有人揣測他的科舉成績之所以如此亮眼,是托了他父親劉統勛的緣故。

不論他人如何猜測,劉墉從此算是走上了仕途。

他開始是在翰林院任職,後來又去地方上主管學政。

這些都是清貴的職務,等閑人是爭不到的。劉墉從一開始就領先了科舉同年學子一大步。

乾隆皇帝對他也十分欣賞,在他赴外地任職時多次召見,還為他寫詩以示鼓勵。要知道當時劉墉的官階并不高。

但他卻能得到皇帝如此的青睞,一方面是因為他出身官宦世家,父親和祖父都是能臣,所以乾隆對他也抱有很大希望。

另一方面是因為劉墉高大魁梧,乾隆選官的標準十分注重外在條件,在乾隆一朝被重用的官吏里,沒有丑陋不堪的。

想必是劉墉的外貌博得了皇帝的好感,因此他才備受寵信。

這同時也能佐證劉墉不是如野史里記載的那樣彎腰駝背,其貌不揚,否則乾隆一定看不上他。

但劉墉不久就遇到了仕途上的挫折,乾隆三十一年,因為他的疏忽竟然沒有發現手下的官員貪污,給國家造成了重大的損失。

按照清朝律例,他應當被判處死刑,但乾隆愛惜他的才能,僅僅只是將他流放邊疆了。

劉墉只在流放地待了一年就被赦免了,乾隆三十四年,在他父親的大力舉薦下,他又重新出來當官。

劉墉一路走來,他顯赫的家世給予了極大的幫助,如果換作他人遇到這樣的罪名,可能早就被斬首了,但劉墉卻能東山再起,可見人與人命運的懸殊。

劉墉重獲重用后,對自己得來的機會十分珍惜,在任上勵精圖治,他廉潔的名聲連外地人都有所耳聞。

劉墉因此不斷升遷,雖然他在每一任官職上都沒待多久,但都能做出政績,還糾察出了同僚里的腐敗分子。

因此不論是皇帝還是百姓,都對他印象極好,以至于民間還有人以他為原型寫通俗小說。

想必是劉墉的這一段經歷廣為人知,所以他在野史中的形象才會是一個品德高尚,能力出眾的宰相。

但隨著入京擔任高官之后,他也不由得卷入了朝堂政治斗爭的漩渦中。

也就是從這開始,劉墉的名聲漸漸不好了。

當時乾隆皇帝寵信和珅,和珅于是權傾朝野。

劉墉為了自保,不僅對和珅的不法事跡充耳不聞,甚至還故意做出滑稽的動作去討和珅的歡心。

一個朝廷高官竟然把人格放低到這種程度,怪不得許多人背地里對他感到不齒。

除此之外,劉墉還一改之前精明干練的模樣,在處理政務時屢屢犯錯,時常被乾隆痛罵無能。

因此在他入京為官的十幾年里,雖然在各個官位上兜兜轉轉,但始終沒有獲得進一步提拔。

一直到嘉慶皇帝登基之后,劉墉才被任命為大學士。

盡管如此,嘉慶還是覺得劉墉工作態度敷衍,舉止懶散,提拔他完全是因為無人可用。

劉墉在他人眼里也淪落到和其他庸碌官僚為伍的程度,往日里「青天大老爺」的名聲被他自己親手毀了。

直到和珅倒台時,劉墉才如夢初醒一般回到了之前的狀態。

嘉慶讓他審理和珅案時,劉墉明察秋毫,一點蛛絲馬跡都逃不過他的法眼,根本沒有之前年老昏聵的樣子。

正是劉墉在不同階段的表現完全不同,所以有很多人認為劉墉之前那副無能的樣子是裝給和珅看的,其實他從未變過。

劉墉被稱為劉羅鍋的源頭,應該要追溯到嘉慶皇帝。嘉慶即位以后,劉墉已經年近八旬了,身體大不如前卻還要時常工作到很晚.

由于他伏案寫字的時間過長,難免背會有些駝,所以嘉慶有時會叫他劉駝子。

其實一個老人有些駝背完全是人之常情,不應該被當作他的主要特征。

他之所以被演繹成野史那樣,其實與和珅有關。

和珅作為一個家喻戶曉的奸臣,一直都是故事里的大反派。按照小說的邏輯,有奸臣當道,自然也會有忠臣與他針鋒相對。

而這個忠臣就被安在了有過廉潔名聲,而且在扳倒和珅上出過大力的劉墉身上。

說書人為了體現忠臣與奸臣的不同,自然要把他們的品質都區分開。

和珅貪污受賄,劉墉就要清正廉潔。和珅巧言令色,劉墉就要剛正不阿。

許多人只關注到了他們內在品質的不同,其實他們的外貌也被強行區分了。

和珅在歷史上是有名的美男子,他男人女相,而且身材頎長,雖然現在的人對此不了解,但在當時這可是世人皆知的。

所以劉墉就被故意刻畫為了相貌丑陋,彎腰駝背的一個老者,以此與和珅形成鮮明的對比,然后再展開兩位大臣斗智斗勇,最終鏟除奸佞的故事。

但野史終究是虛假的,真實的劉羅鍋從來沒有與和珅針鋒相對過,反倒是虛與委蛇。

他雖然有精明干練的一面,但骨子里他就是一個圓滑世故、自私自利的官僚。野史反倒是將他美化了許多。

劉墉墓的發現雖然打破了小說故事的濾鏡,但也破除了他是「羅鍋」的謠言。

可見野史不可全信,一切還是要以事實為依據。