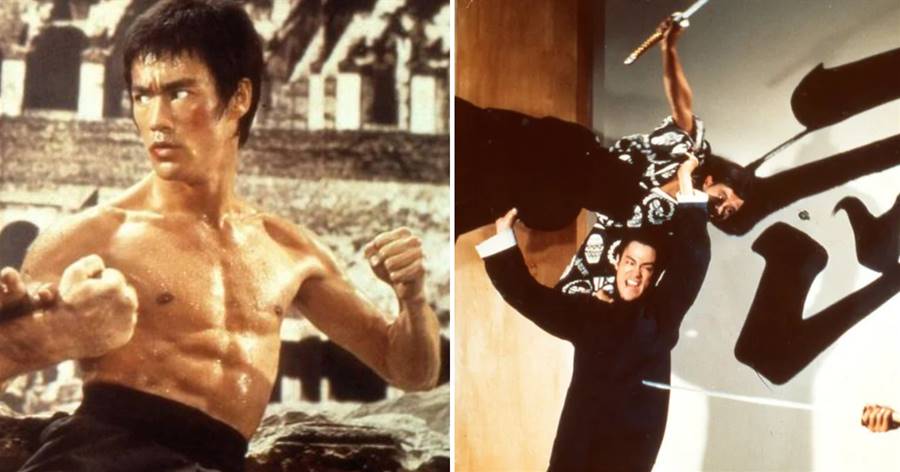

作為華語世界首屈一指的功夫巨星,李小龍僅用4部半電影,就創造了無數人一生都無法達到的成就。

李小龍的《唐山大兄》、《精武門》和《猛龍過江》,連續3次打破香港年度票房紀錄,《龍爭虎斗》更是取得了2.3億美元的全球票房。

在這樣的票房成績背后,李小龍和他的功夫電影對香港電影的發展產生了怎樣的影響呢?

1971年,李小龍帶著《唐山大兄》等功夫大片橫空出世,帶領香港電影進入了新的時代,卻也毀掉了香港武俠片最黃金的時代。

后世把李小龍主演的這幾部電影稱為功夫片,其實也都屬于武俠片的范疇,但和香港傳統的武俠片還是有很大的區別。因為李小龍的深厚武術功底,他在電影中表現出的速度和力量是過往的港片所沒有的,給觀眾一種非常強烈的視覺沖擊力。

所以,李小龍對香港電影的推動是積極正面的,為香港動作電影未來的發展指明了方向,要更猛更快拳拳到肉,對武俠片主角的武功要求也更高了。

那麼,李小龍是怎麼毀掉香港武俠片最黃金的時代呢?

早在二三十年代,中國已經開始有最初的武俠電影,到1949年香港拍出第一部《黃飛鴻》電影,香港武俠片漸漸進入了最好的時代。

那時候的武俠電影節奏很慢,特效手段也很落后,武打效果非常舞台化,對演員更多是扮相和身段的要求。

例如童星出身的國際影后蕭芳芳,從1960年開始,短短7年內就拍了100多部古裝電影,其中大部分就是《青城十九俠》那樣的老派武俠片;因為制作周期短成本低,劇情模式套路化,這些武俠電影後來也被歸屬為粵語殘片。

1966年,香港武俠電影迎來了第一次重大變革,由當年的香港影壇霸主邵氏主導,旗下兩大導演張徹和胡金銓牽頭,分別拍攝了《獨臂刀》和《大醉俠》兩部被稱為第一代新派武俠的開山代表作。

張徹和胡金銓都是邵氏的功勛大導演,

可是風格迥異,走的也是兩條完全不同的武俠路線。

張徹發掘出了有空手道功底的王羽,開發出了一種陽剛血性的暴力美學武俠片;之后,又陸續培養出了狄龍、姜大衛、陳觀泰、李修賢、羅烈、傅聲等一代代弟子,前仆后繼的延續他剛猛的張氏武俠電影。

胡金銓卻走的是寫意文雅風,用粵語殘片時代的邵氏紅星鄭佩佩、岳華等人,憑借精彩的剪輯、新穎的鏡頭語言、靈活的武打設計,營造出了一種古樸幽遠的武俠意境,江湖味道更濃。

1967年,胡金銓還拍出一部影響更深遠的《龍門客棧》,武俠意境更高,票房成績更空前,可惜那時他已經離開香港邵氏,去往台灣發展了。

不過此時的邵氏已經成為香港影壇真正的霸主,并且是唯一的巨頭;少了一個胡金銓,還有張徹、羅維等大牌導演,以及王羽、鄭佩佩等眾多一線武俠片巨星。

最重要的是,此時,香港影壇已經全面進入了武俠片的第一個黃金時代,也是最輝煌的年代。

1969年,香港有了比較公開的票房排行榜,那年的香港年度票房前10中,有7部是武俠電影,前6名票房都超百萬港元,冠軍是王羽的《獨臂刀王》,票房129萬,破紀錄。

1970年,香港年度票房前10中,有8部是武俠電影,冠軍是王羽的《龍虎斗》,票房207萬,再破紀錄。

李小龍是1971年回到香港的,那年他主演的第一部香港電影《唐山大兄》取得319萬港元成為票房冠軍,并大破票房紀錄。

這年的香港年度票房前10中,仍有8部是武俠電影,

1972年,李小龍的《猛龍過江》和《精武門》雄霸票房榜前2位,并以530萬和443萬港元的成績,雙雙打破票房紀錄。

可是,這年的香港年度票房前10中,只有4部是武俠電影,而且沒有一部是《獨臂刀》和《大醉俠》那種古裝武俠電影,都改拍李小龍那種時裝動作片了。

所以,確實是李小龍的到來,把香港武俠電影的第一個黃金時代直接終結了。

其實,終結武俠片黃金時代的,也有邵氏的一份功勞。

當初,李小龍回港先找的就是邵氏,可是卻因為開價過高被拒了。

1970年,曾在邵氏做到總經理的鄒文懷離開邵氏,與何冠昌等聯手創辦了嘉禾電影。李小龍被拒后回到了美國,何冠昌親自飛到美國請李小龍,靠著誠意和絕對的拍攝自主權,用更低的片酬把李小龍請到了嘉禾。

此前,邵氏的前任頭牌王羽也已經自立門戶,并且和嘉禾有深度合作,拍出了《獨臂刀大戰盲俠》這樣的借勢跟風之作。

然后邵氏用年輕的狄龍、姜大衛,拍出了一部《新獨臂刀》回擊,拿到了票房第3名。

可是,李小龍用一部《唐山大兄》就把這些新派武俠片全秒了。

一方面是連續幾年都是這些武俠電影雄霸票房榜,觀眾審美疲勞了;一方面則是李小龍拳拳到肉的真功夫帶來了更震撼的視覺體驗,直接提升了觀眾的觀影品味。

為了迎合對傳統武俠電影越來越挑剔的觀眾,整個香港影壇都開始主動轉型,包括當時的影壇霸主邵氏。

所以,《新獨臂刀》那種武俠片越來越少了,《大軍閥》和《風月奇譚》這種喜劇和風月片越來越多了,香港武俠電影第一個黃金時代就這麼結束了。

再後來,因為李小龍的突然離世,香港動作電影一時群龍無首,許冠文主導的市井喜劇電影成為市場的主流。

香港武俠電影下一個盛世,在等待另一位超級英雄的到來。