民國時期,上海福熙路181號,這里有一幢豪華氣派的大洋房。後來杜月笙和黃金榮、張嘯林二人把這里買下來,合伙開了一家賭場。一時之間,福熙路181號門庭如市,車水馬龍。靠著杜月笙「獨有特色」的經營手段,181號成了杜月笙的聚寶盆。

有段時間,杜月笙一直無暇去181號照應。為什麼呢?因為杜月笙的大老婆沈月英和她表哥送了杜月笙一頂綠帽子,還沒等杜月笙想好怎麼把自己頭上的綠帽子不聲不響地摘下來,又有人要跑來敲竹杠。

這天,181開門不久,從外面走進來三個敞著懷,露出里面的月白襯衫和一柞多寬的板帶,鐵釘護腕緊緊勒在粗黑的手腕上,加上緊纏利落的一身短打和擰眉立目的表情,讓人一望而知絕非善良之輩。

把守在181號門口的幾名打手剛要伸手阻攔。

伸出去的拳頭卻立時被人家拿住了手腕上的關節,一陣酸麻就軟了下來,對方無疑個個身手不凡。幾個保鏢一愣神的功夫,三個人搶身形沖進了賭場的一樓大廳。大多數賭客都聚精會神地守在自己的賭桌邊上,幾個在賭場里閑逛的散客,冷不防讓這三個人嚇了一跳,紛紛躲避一旁。

三人進門向右拐,徑直朝坐在西南角的馬祥生(馬祥生與杜月笙是同日拜陳世昌為老頭子的弟兄,馬祥生原是黃金榮手下。)走過來,顯然是熟門熟路。

馬祥生心里一驚,立即推開手邊的茶碗,從椅子上站了起來。從這三個人一進門,馬祥生就已經注意到他們了,現在見他們一路朝自己走來,更加斷定對方有點來頭,決不是小打小鬧地來揩點油、要點茶錢的人。馬祥生再朝三個人身后一看.原來守在門口的幾個保鏢正從外面跌跌撞撞追進來,心里全明白了:

這幾個人有膽量闖181號,就絕非等閑之輩。

正想著,三個人已經到了跟前。

馬祥生用跟神制止了從后面沖上來的保鏢。然后,面帶微笑,向來人一抱拳說道:「請問這位先生,寶方何處,哪里發財,來此有何見教?」

馬祥生有意沒有用青幫的借口,因為對方竟敢貿然闖到181號來,絕不全是青幫的人,因此自然不用青幫的規矩;但看對方的樣子,又一時摸不清對方的確切來頭,所以索性裝糊涂,看看對方下一步能怎麼走。

三個不速之客中間的一個也抱拳還禮:「敞幫三合會,請杜先生出來講話。」

馬祥生一聽氣就不打一處來:憑一個小小的三合會,也敢持名道姓地叫杜先生出來講話嗎?對三合會馬祥生早有耳聞。知道對方屬于洪幫,勢力也頗有可觀。但是在馬祥生看來三合會怎麼說也遠遠比不上杜月笙的勢力,更不要說得罪整個青幫了。

看著眼前這三個不知天高地厚的家伙,馬祥生不由一陣冷笑。

「三位,如果有難處,盡可以和在下講明,杜先生嘛,我看就不必了。」

「我們只是擔心先生擔不了這個責任。」

馬祥生臉上像是被人抽了一下,感到一陣灼熱。但他還是克制著自己做出一副笑臉,盡力不發脾氣,可是話語間已透出一絲壓不住的怒氣。

「三位只管說,我定不下來的,自會呈請杜先生。」

「那好。杜先生眼力不錯,把聚寶盆埋在了福煦路,一個月少說也有十幾萬可以純利。我們沒有別的意思,只是想說,三合會的弟兄們成天到晚地在街面上行走,保此方平安,個中辛苦杜先生一定也很清楚。我們希望杜先生看在弟兄們辛苦的份上,每月撥5000塊辛苦錢,讓弟兄們也好安心。三合會拿了這筆錢.可保此地平安,否則,您也看見了,我們三個是最沒有用的,倒也能進得來。

出得去。這樣的地方,閑人太多總歸不好吧?」

「這個不勞幾位費心,杜先生既然開買賣,就是要笑迎八方客,只怕人少不進來,哪有嫌人多的道理?幾位的辛苦我心里明白,只是請杜先生額外照應,怕是不妥。」

馬祥生還是不緊不慢,三合會那三個人的拳頭已經攥起來了。

「馬先生真的能代表杜先生的意思嗎?」

「完全可以!」馬祥生說得斬釘截鐵。他已經不想再和這三個人糾纏下去了。「如果三位真有難處,待會兒到后面柜上請各封100塊錢帶上,算我馬祥生的一點意思。不過,我也請三位好自為之。送客!」

說完,馬祥生看也不看這三個人,轉頭到里邊去了。

三合會的三個使者周圍已經圍上來十來個人,都抱著膀子斜吊著兩眼,那眼神讓任何一個久經江湖的人都忍不住心跳加速,兩腿暗抖。三人眼看不是對手,恨恨而去。

馬祥生立刻把電話打給了杜月笙。

「對,祥生,你做得對!不管是三合會、四合會的,我就不信,在上海灘,能有人敢騎在我的脖子上拉屎!告訴弟兄們,加強警戒,多長幾個心眼兒,防備那幾個人來搗亂。等我騰出手來,再好好收拾他們!三合會?我平了它!」

掛上電話,杜月笙重重地跌坐在靠椅上,牙根咬得生疼,兩腮上的肌肉一棱一棱地顫動,手里的古巴雪茄被在拇指和食指間捏得粉碎,煙絲灑了一地。

沈月英剛給他戴了一頂帽子,現在居然有人來敲自己的竹杠。即使他可以不太費力地把事情一一擺平,他依舊十分惱火,因為他不喜歡、干脆說是無法容忍那種被人牽著鼻子走,聽人擺布的感覺——這對他來說簡直是奇恥大辱。

午后3點,正是181號最熱鬧的時候。

誰也沒注意到從門口走進來的兩個人。他們西服革履,一看就是那家外國公司在上海的代理辦事人員,所以雖然面孔有些陌生,門衛還是毫不猶豫地把他們讓了進去。自從那天三台會的人來鬧過之后,馬祥生已經嚴令賭場里各處門徒嚴司本職,在門外街上巡邏的巡警也比平時多了不少,只是這一切都在悄悄進行之中,每天在181號出出進進的賭客那麼多,全都渾然不覺。這樣過了快一個星期,始終沒有一點風吹草動,181號里里外外的警衛、保鏢們也都有些松懈了。

偏在這時候,出事了。

那兩個西服革履的人一進大門,便一左一右地分開,分別向兩張最熱鬧的賭桌走過去。隨后,兩人的手同時伸向懷里,掏出一個香煙盒一樣的東西朝人堆里扔進去。賭場里的人還沒明白過來是怎麼回事,就接連聽到兩聲轟響,賭場里立即亂成了一團。

在后面喝荼的馬祥生聞聲立刻沖了出來,迎面跑過來一個徒弟,慌亂地告訴他:「師父,不好了,有人扔炸彈!」

馬祥生罵了一句,伸手把他推到一邊,幾步躥到場子中間,周圍立刻聚攏過來幾個警衛和保鏢。

「扔炸彈的人呢?」

「跑了一個,另一個才讓我們抓住,他往嘴里塞了個東西,死了。」

「是不是三合會的人?」

「不清楚,多半是他們。」

「那還不快去給我打聽明白?快去!」

一群人「呼啦」一下散出去了。馬祥生環顧了一下賭場,除了幾個受傷倒在地上不斷[呻·吟]的賭客以外,幾乎已經全空了,幾個徒弟正手忙腳亂地把傷員往外抬。剛才炸彈一響,人們昏頭昏腦往外跑的時候,十幾張賭桌都被推倒在地上,一片狼藉。不過,看來炸彈的威力并不大。

馬祥生低低地咒罵了一句,在場子里轉了一圈,叫住幾個人吩咐了兩句,然后低著頭往樓上走。

馬祥生的心情簡直糟透了:這幫人早不炸晚不炸,偏偏趕上這時候炸!因為今天一早杜月笙就趕到了181號,一直坐在三樓的雅座里,剛才這兩顆炸彈爆炸的時候,杜月笙肯定聽得一清二楚,包括樓下這陣大呼小叫的混亂。

可是直到這時,杜月笙仍舊沒有從樓上下來,顯然是在等著馬祥生上去。

一想到應該如何向杜月笙匯報,馬祥生就是一陣頭皮發麻。

馬祥生上去的時候,杜月笙正不緊不慢地呷著手里的蓋碗茶。沒等馬祥生說話,杜月笙先開了口。

「沒什麼,祥生,這種事誰也沒辦法,還是好好把善后處理一下吧。」

杜月笙的態度大出馬祥生的意料,他只覺得這已經不是原來的那個師父了。多半個星期沒見,怎麼師父的行事有了這麼大的變化?要在過去,肯定是陰沉著臉聽你把話說完,然后不是一言不發地打發出去,讓你幾個月提心吊膽;要麼就是劈頭蓋臉地一頓臭罵。因為杜月笙向來是賞罰分明,如果你某件事辦得非常漂亮,杜月笙從來不吝惜人、財、物的獎勵,可是如果辦砸了,杜月笙的懲罰也同樣讓人吃驚。

這次,卻完全不同了。

馬祥生受寵若驚,帶著疑惑向杜月笙一躬身:「我立刻去辦,一定把幕后的主使查清,將功贖罪!」

這件事查起來一點兒也不難。一來是杜月笙的勢力遍布上海的邊邊角角,沒有不透風的墻;二來扔炸彈的人也根本沒想隱瞞自己的身份,因為他們要的正是給杜月笙一點顏色瞧瞧。

果然不出所料,這兩枚裝在煙盒里的炸彈就是三合會的人扔的。而且事發的第二天,杜月笙就接到了三合會那邊的口信,再次向他提出給「辛苦費」的事。

杜月笙勃然大怒。

在杜公館的密室里商量了一個小時之后,各路人馬都派出去了。

181號閉門謝客,內部整修10天。

全上海都盯著這宗一度名動滬上的豪賭俱樂部,都注視著杜月笙將要做出什麼反應。

第一天,平平靜靜地過去了。

第二天,仍然沒有任何變化。

到了第三天中午,181號仍然大門緊閉,而且杜月笙這一方面看不出一點風吹草動。街頭巷尾的人們開始議論紛紛,卻說杜月笙這次肯定裁了,甚至有人說看見杜月笙帶著手下一幫人到三合會總堂談條件去了,而且說得有鼻子有眼。

張嘯林和黃金榮都有點沉不住氣了。

「月笙,你到底怎麼想的?也跟我說說!這買賣是咱們三個人開的,我倒不在乎那點兒錢,可這樣下去咱們可就徹底栽了!」

黃金榮經歷了幾次變故之后變得沉穩了許多。

「嘯林,你不要急,月笙自然有他的道理。」說完,黃金榮又轉向杜月笙:「月笙,這件事你看著辦,強龍不壓地頭蛇,萬一雙方真撕破臉皮,把事情鬧大,我們雖然不至于吃什麼虧,但搞不好也惹一身臊。如果能息事寧人,也未嘗不可……」

「息事寧人?這可不是咱們能干的事情!月笙,你要是怕什麼,我自己去把它三合會全砍平了!」

張嘯林已經壓不住火了。

杜月笙始終笑而不答,半響,他慢步踱到窗前,看了看偏西的太陽,回過頭來。

「三哥,師父,你們不用擔心。181號關了三天,這三天不可能白關,你們就聽我的消息吧。」

黃金榮和張嘯林面面相覷,不明白杜月笙葫蘆里賣的什麼藥,可杜月笙顯然是鐵了心不肯破開這個啞謎,他們知道,到了這個時候,別想讓他多說一個字出來。好在,看杜月笙的神情,他們也意識到杜月笙不會那麼輕易便宜三合會,這才多少放下心來,回家靜候佳音去了。

日薄西山的時候,消息來了:三合會大堂主、二堂主、三堂主差不多是同時被人做掉,整整齊齊地一溜排在三合會總堂門口的台階上。

天還沒等到全黑,這消息就傳遍了整個上海。

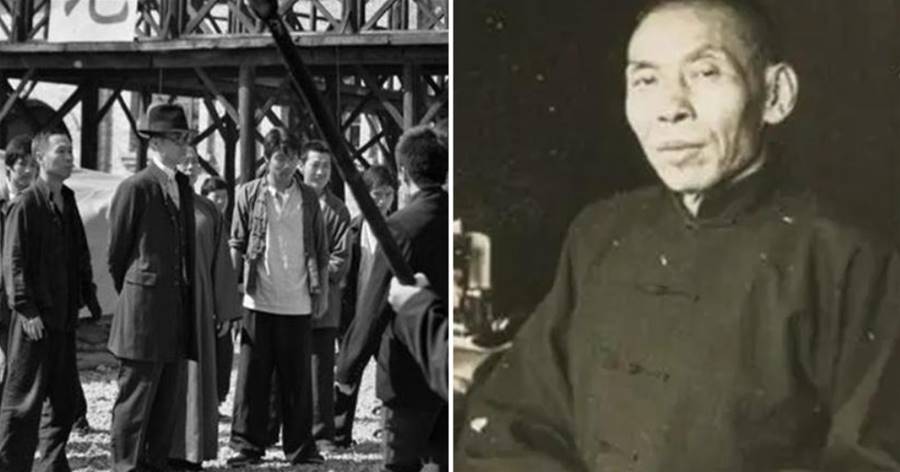

第二天,181號張燈結彩,重新開張。因為中間經過了這麼多周折,新客熟客和許許多多想來趕著看看熱鬧的人遠遠近近把181號圍了個水泄不通,反而比關門前又熱鬧了許多。當杜月笙滿面春風地出現在門口,向道賀的人一一還禮的時候,誰也不能否認,這才是上海灘最具實力的教父。

馬祥生站在重新被賭客們擠滿的賭場里,遠遠地看著在人叢中應付裕如的杜月笙,想著被堆在三合會門前那些,暗自出了一身冷汗:杜月笙還是當年那個杜月笙,一點兒也沒變。

181號的生意從此一帆風順!