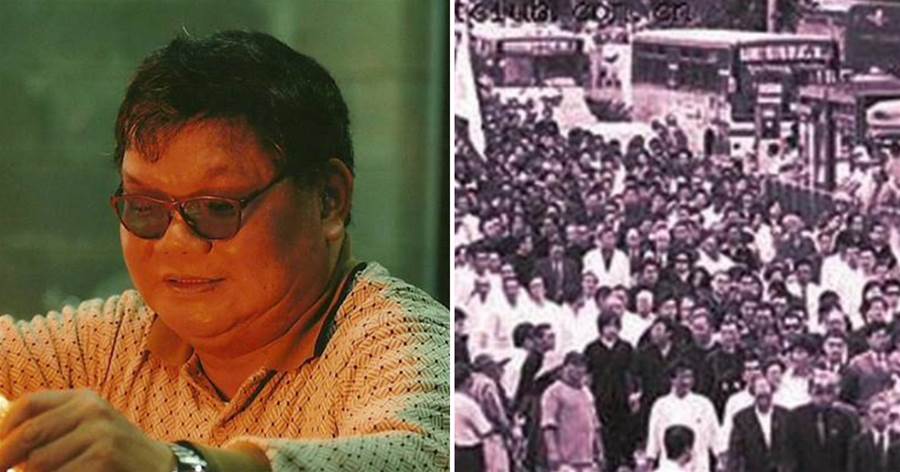

1988年秋,臺灣街角的一棟別墅門口上掛了幾支白花,在秋陽的照耀下從容怡然地搖曳著。

遠遠望去,只見這別墅的院子裡站著烏壓壓的一群人,令人更驚訝的是,別墅的門口竟然還有著不計其數的馬匹。

這一場景似乎與現在這個社會有些格格不入。

這些人到底在幹什麼?

不一會,從別墅裡面傳出了舉辦葬禮的聲音為我們揭曉了答案。

那麼,這位故去的人究竟是誰,竟能引得各界人士前來緬懷。

他是臺灣三大黑道教父之首,名為蔡金塗,只是多年前的他並沒有像如今這樣聲名顯赫,反而還有些落魄。

1914年3月,蔡金塗出生在臺北一戶貧困的人家,他的父母終日都只能以種地為生。

不僅如此,在蔡金塗的下面還有幾個弟弟妹妹,很多時候地裡一年的收成都不夠他們一家人吃喝。

就這樣,蔡金塗一家人終日都過著食不果腹的生活。

此外,由于局勢的影響,他們的生活更是一塌糊塗。

眼看著家裡的生活一日不如一日,蔡金塗心急如焚,可是年幼的他卻什麼也説明不了,這樣的情況一直持續到1930年。

1930年的一個夏天,蔡金塗忽然聽到外面街上有叫賣吆喝的聲音,

他側耳傾聽,原來是一個小販在誇讚自己的東西,而他誇讚的是一個叫「米乳」的吃食。

可此時的蔡金塗根本不知道米乳是什麼東西,畢竟像他們這樣窮人家的孩子連麵粉都很少見過。

想到這裡,好奇心驅使的蔡金塗急忙跑了出去,問道那個小販:「請問您賣的這個是什麼呀?」

賣米乳的小販從上到下打量了蔡金塗一番,眼看他就是買不起米乳的孩子,便回應道:「去去去,小孩子別耽誤我做生意。」

蔡金塗仍不死心,繼續追問道:「叔叔,您就告訴我米乳是什麼吧。」

賣米乳的小販實在是不想跟這個小孩糾纏下去,就不耐煩地告訴了他:「大米做的吃食,有錢人才能吃得起。」

話音剛落,蔡金塗聰明的腦瓜轉念一想便有了個好主意,只見他立刻從口袋裡拿出一大把錢遞了過去。

「叔叔,我想要一份,您看這些錢夠嗎。」

小販的眼睛剛看到錢就兩眼放光,連忙說道:「夠了夠了。」

然而,當小販準備接過錢時,蔡金塗卻忽然把手收了回去。

「我把這些錢都給您,您能不能告訴我做米乳的方法。

」

小販也顧不得多想,他只想掙到這筆錢,畢竟現在民不聊生,有錢人家的錢也不像以前那麼好掙了。

「沒問題,小兄弟,這米乳做法非常簡單,你只要用煮熟的大米和水攪拌均勻,直到攪出糊狀即可。」

聽到這裡,蔡金塗心裡不由得暗暗竊喜。

倘若他能在莊稼地裡種些大米,按照這個方法再做出米乳,生活一定會比現在過得好。

來不及細想,蔡金塗接過小販盛好的米乳便把錢塞到了他的手裡,一路小跑地回到了家。

家裡的弟弟妹妹從來沒有見過這麼美味的食物,全都圍在桌子旁邊眼巴巴地等著喝,這一幕讓蔡金塗不禁更加心酸了。

到了晚上,父母剛回到家,蔡金塗就急急忙忙地把自己的想法講了出來,渴望能夠得到父母的同意。

看著兒子渴望的眼神,蔡金塗的父母自然也不願意打消他的積極性,更何況家裡馬上就揭不開鍋了,眼下也只能用這個方法搏一搏了。

得到父母的同意以後,蔡金塗第二天便開始著手準備。

他把家裡僅剩的一點米拿了出來,用大火煮熟,按照小販的說法加熱水攪拌,攪了十幾分鐘便有了糊狀。

眼看小小的一碗米竟做出了一大鍋米乳,這讓他不禁欣喜。

做出米乳後,蔡金塗也學著那位小販把米乳裝在了一個大的保溫桶裡,從鄰居家借了一輛三輪車便開始沿街叫賣。

不到半天,蔡金塗便把這一大桶米乳賣完了。

看著車上的空桶和口袋裡鼓鼓囊囊的錢,他高高興興地就回家了。

接下來的幾天,蔡金塗基本上都是滿桶出門,空桶而歸。

這個生意比他想象中的收入多了好幾個倍,可蔡金塗並沒有被金錢蒙蔽了雙眼。

每當他看到鼓囊囊的口袋時,腦子裡想起的都是村裡其他的鄰居。

他們這個村本來就是一個貧民窟,如今的自己好不容易找到了一個謀生的機會,他當然想要帶著鄉親們一起致富了。

聽完蔡金塗的建議,鄉親們個個踴躍報名,只要有一絲生活的希望大家都不會放棄,畢竟誰也不想再過上揭不開鍋的日子了。

在蔡金塗的帶領下,村莊裡鄉親們的日子過得一天比一天好。

1932年開始,他們這個村莊便以賣米乳出名成為了米乳城,而他也被鄉親們尊敬地稱為「城哥」。

讓人萬萬沒想到,這位紅極一時的「城哥」事蹟竟然被上海的老大杜月笙給知曉了,並且還表示對他非常欣賞。

眾所周知,杜月笙這位上海灘的青幫巨頭是一位亂世梟雄,甚至還經常被世人稱為上海皇帝。

可他的出身其實和蔡金塗一樣,剛來上海的時候他也是一個一無所有討生活的鄉下人,能混到如今的地位很大部分原因就是他會做事、會做人。

雖然他是一位青幫大佬,但是他對中國人民向來都是極好。

更重要的是,杜月笙對手下的兄弟非常的講道義,他甚至把情義看得比金錢還重要,也正是因為如此,跟隨他的人才不盡其數。

眼看上海馬上就要淪為戰爭地,滿城民不聊生,「城哥」的事蹟宛如一束光照進了杜月笙的生活裡。

他看上的自然不僅是「城哥」的米乳生意,更是「城哥」那聰敏的頭腦以及對鄉親們的情義,畢竟在戰亂紛飛的中國,講情義的人越來越少了。

1934年7月,杜月笙便派人去臺灣尋找這位「城哥」,希望能把他招到自己的麾下。

得知這個消息的蔡金塗簡直不敢相信,自己這個窮小子一定是上輩子積了不少德,

才能有這樣一個好運氣砸向了自己。

畢竟能成為杜月笙的小弟是普通人都不敢奢想的事,而現在這個機會就擺在了自己的面前。

蔡金塗把家裡的米乳生意安排好了以後,立刻動身啟程去了上海。

到了上海以後,他才知道杜月笙並不是讓他當小弟,而是讓他當自己的徒弟。

這又是一個意外的驚喜。

就這樣,蔡金塗搖身一變就成為了上海灘的知名人物,在師父杜月笙的引薦下結識了不少大人物。

蔡金塗也沒有辜負師父的期望,不久就進入了娛樂、教育、金融、新聞等各行各業。

不僅如此,他還憑藉著自己聰敏的頭腦和智慧,在行業中左右逢源,交到了不少的朋友。

杜月笙看著蔡金塗如今在上海灘如魚得水的樣子,仿佛看到了自己曾經的影子,便決定把手裡最賺錢的銀行產業交給他。

1936年開始,這家中匯銀行在蔡金塗的經營下涉足了上海的整個金融業,而且通過他與金融界各個著名人士的結交,銀行業務的生意也頗為興隆。

眼看手裡的積蓄越來越多,便有不少的人對蔡金塗動起了歪心思。

1940年開始,就有不少的人開始登門拜訪。

杜月笙本來還非常擔心這位關門弟子經不住誘惑走上歪路,可是他怎麼也沒想到蔡金塗竟然拿出自己的畢生積蓄創辦了一個民間社團。

這個社團以崇尚道義和服務社會為宗旨,廣收天下講道義的人。

因為這些種種,總有人說蔡金塗是杜月笙眾多徒弟裡面最像他的一個人。

可是,蔡金塗卻不這樣認為。

很顯然,杜月笙的社團大多是為了向社會各方面伸展勢力而建,而蔡金塗不是,他只想用自己的一點微薄之力去幫助和他一樣受苦的人們。

更值得一提的是在1940年,上海戰亂不止,杜月笙實在是難以在此立足,便想帶著身邊幾個得力的徒弟前往香港,蔡金塗就是他心目中的第一人選。

可他怎麼也沒有想到,蔡金塗聽到這個消息以後並沒有想象中的高興,而且還婉言謝絕了他的好意。

杜月笙非常好奇為什麼蔡金塗會放棄這個大好的機會,直到九月份的時候,蔡金塗送他去香港的路上才娓娓道出真相。

雖然蔡金塗在上海待了很多年,也混出了很大的名聲,但是他的心裡永遠都不能忘記臺灣老家的那些親人們。

眼看這戰爭越來越激烈,蔡金塗又怎能拋下一家老小于不顧,自己一個人選擇榮華富貴。

所以蔡金塗把師父送上船的第二天便把社團交給了最忠心的一個手下,自己也踏上了回家的路。

這是蔡金塗離家多年第一次回來。

幾年前的一個窮小子如今衣錦還鄉,自然引得不少鄉親們的圍觀。

大家本以為蔡金塗有了錢以後會看不起他們這些窮酸的百姓,卻怎麼也沒想到他還是和以前一樣的熱心。

尤其當蔡金塗知道賣米乳的生意一落千丈之時,心裡更是擔心,總想著帶鄉親們重新尋找謀生出路。

1960年開始,臺灣經濟情況開始好轉,社會也逐漸對外開放,文化娛樂業普遍興起。

蔡金塗抓住了這個機會,帶著村民在自己的小鎮上開了一家夜總會,優先安排家裡有老人和孩子的人前往工作。

而夜總會的全部投資都是蔡金塗一人提供,村民們只需要在夜總會裡面負責給客人販賣酒水即可。

眾所周知,出入夜總會的人都是一些有錢人士,脾氣自然也都會大一些,所以剛開始的時候經常會有人鬧事。

每到這個時候,蔡金塗都要親自出面擺平,但這也不是長久之計,他一定要想個辦法扭轉這種局面。

正在蔡金塗一籌莫展的時候,他在上海的那幫兄弟不知道從哪裡得知了他的近況,並且還在1965年的時候找了過來。

原來他們在蔡金塗走後並沒有混出什麼名堂,社團自然也解散了,走投無路後也只能重新找到以前的大哥謀生。

蔡金塗看到曾經輝煌的弟兄們生活如此拮据,身為大哥的他自然不能坐視不理,便想到把他們安排到夜總會做保鏢。

社團的兄弟們來了以後,夜總會治安好了很多。

蔡金塗本以為是兄弟們的盡職盡責,後來才發現是有人在打著師父杜月笙的名號作威作福。

如果不是親眼所見,蔡金塗怎麼也不能想到兄弟們會在客人面前大肆宣揚他們曾經是杜月笙的手下。

不僅如此,他們還背著蔡金塗向客人們收取保護費,而且遇到鬧事的客人他們也是直接用武力解決。

蔡金塗看著自己多年來的心血就這樣付諸東流豈能甘心,把這些兄弟們趕出去以後就開始想各種辦法重新振興夜總會。

1970年初,蔡金塗發現那些生意好的夜總會都開始轉型了,很少有像他們這樣單純賣酒水的了,而是在賣酒水的過程中摻雜[毒·品]交易,或者是特殊服務。

蔡金塗也不是沒有想過靠這種手段來牟利,畢竟他以前剛去臺灣跟著杜月笙的時候也做過類似的事情。

可蔡金塗並不想如此,他這一生最忌諱的三件事就是偷、搶和販毒。

因為這三件事都是對老百姓百害而無一利的事情,所以是萬萬做不得的。

不僅如此,蔡金塗相信鄉親們如果知道自己帶著他們做這些事情,一定也是不願意的,甚至還會因此唾棄他。

他蔡金塗一生行俠仗義,豈能被後人戳脊樑骨,況且他這個人一生都重視清清白白,不義之財斷斷是不能取的。

就這樣,從1971年開始,蔡金塗的夜總會正式轉型,不偷不搶不販毒,而是選擇大力發揚當地的戲曲文化。

蔡金塗做這個決定想了很久,因為他一直都希望鄉親們既能做自己擅長的工作,又能有一個好的收入,就像當初他帶領大家賣米乳一樣。

只是這個選擇要冒很大的風險,畢竟時代一直在進步,傳統曲藝似乎不在人們的審美之中。

或許人們在快節奏生活中待的時間久了,夜總會剛轉型不久就吸引了不少人的眼球,尤其吸引了非常多外地老鄉的投資。

眼看夜總會的生意越來越好,蔡金塗也逐漸淡出了江湖,把目光轉向了社會公益事業,從1980年開始他捐款賑災的金額就高達上百萬。

其實從蔡金塗的行事作風不難看出他是一個善良的人,不然他也不會一生都致力于「不偷、不搶、不販毒」的七字真言。

也正是因為蔡金塗個性豪爽且懂得為人處世,葬禮的現場才有著如此蔚然壯觀的場景。

或許得以善終就是上天給這位黑道教父最後的體面。

《臺灣黑道三大教父之首「城哥」去世》中新網【引用日期2020-12-06】

《蔡金塗》東森新聞【引用日期2021-03-02】